ゲームと映画と現実世界が交差するリアル謎解きゲーム『8番出口』。その面白さの核となるのが、原作ゲームでもおなじみの「異変」の存在だ。日常に潜む非日常を、リアルの場で、そして謎解きとしてどう表現したのか。

映画における「異変」の解釈から、初心者もヘビーユーザーも唸らせる謎の作り方、そして参加者を驚かせたAR(拡張現実)の仕掛けまで、制作の裏側を深掘りする。

──『8番出口』の面白さの核は「異変」の発見ですが、映画と謎解き、それぞれでどのように「異変」を捉えたのでしょうか?

川村: 映画における「異変」は、主人公の心の中に隠された恐怖や罪の意識が、具現化したものとして描いています。ビジュアルの面白さだけでなく、物語の根幹に関わる装置として位置づけました。

角谷: 謎解きでは、ゲーム体験そのものを分解して再構築することから始めました。原作ゲームの面白さは「異変を見つける爽快感」と「異変が”ないこと”の証明の難しさ」の両輪で成り立っていますが、後者を実際の周遊謎解きに落とし込むと難しすぎて混雑が発生してしまう。その部分はどこでも遊べるおまけゲームに落とし込んで、代わりにプレイ体験の1つである「

── 映画の構造を、脱出ゲームでも再現しようとした部分があるそうですね。

川村: 映画の中で二宮くんや河内さんが演じる人物は、お互いにとって「異変」ともいえる。

角谷: このプロジェクトとしての全体構造を脱出ゲームにおいても実現するために、異変を探している参加者自体が、日常生活を送る周りの人からみた時に「異変」そのものになるように、移動導線などを設計していました。

── 参加者が「異変」になる、と。

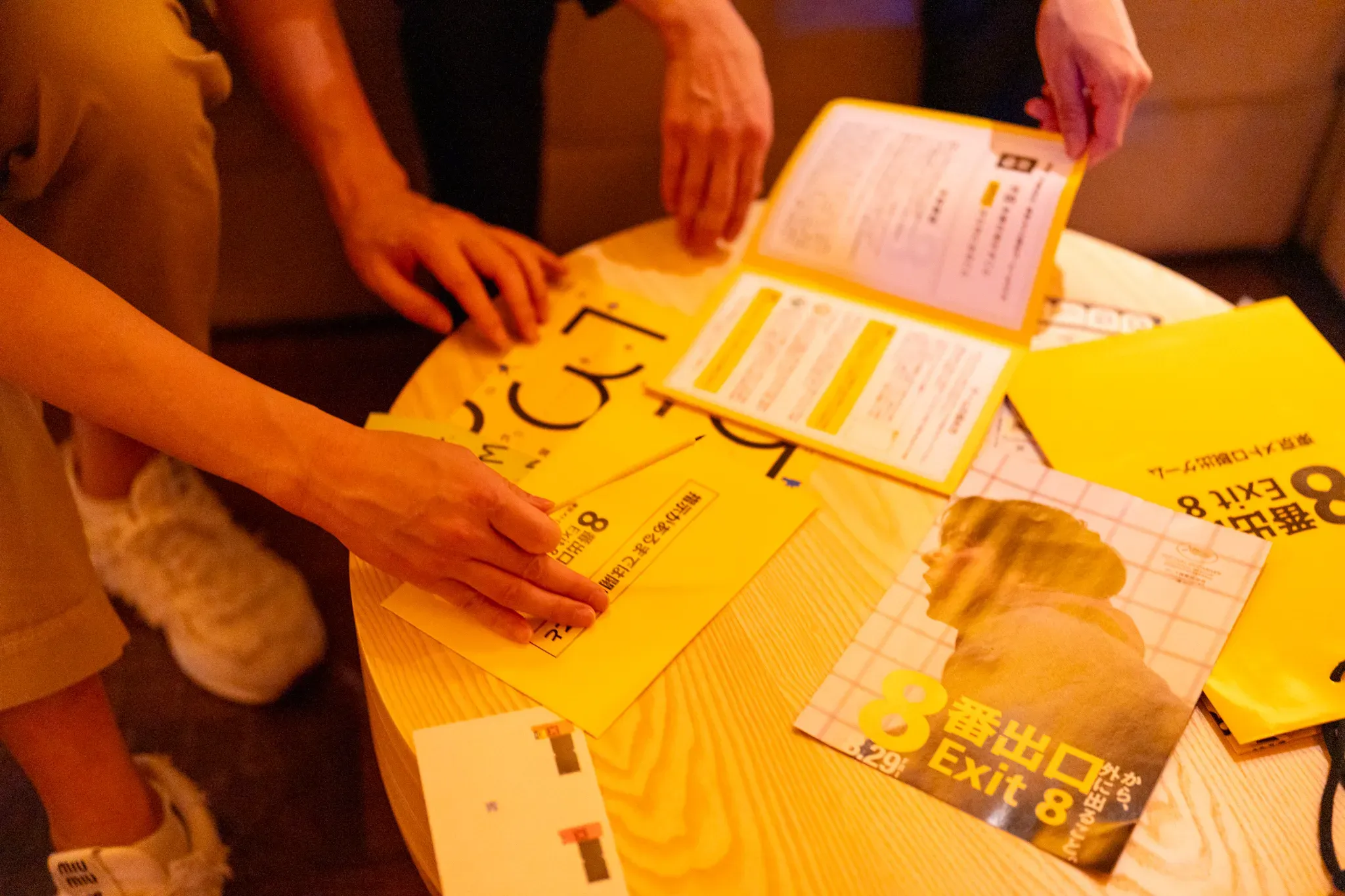

角谷: はい。脱出ゲームの参加者が、脱出ゲームという作品の一部でもあるという構造です。結果として、多くの人が黄色い紙袋を持った参加者たちを見て「異変だ」と感じられていたことがSNS等でも投稿されており、狙い通りになりました。『8番出口』という日常の中に現れる異変というコンセプトに合うように、「東京メトロ脱出ゲーム」自体が、日常に現れる新たな異変であるという枠組みで表現させていただきました。

── 難易度の設定も重要だったと思います。映画も謎解きも、幅広い層が楽しめるように作られている印象です。

川村: 映画は、小中学生が「おじさんが怖い」「この映像どうなってるの?」と楽しめるポップなレイヤーと、映画ファンが「エッシャーの騙し絵の意味」「ラヴェルのボレロの意味」などを考察できるディープなレイヤーの両方を意図的に作っています。家族で見て、「あれは何だったの?」と会話が生まれるような、コミュニケーションのきっかけになることも意識しました。

角谷: 本編は謎解きに慣れていない方でも楽しめるように、ビジュアルで直感的に解ける問題を多く入れました。一方で、クリア後にはヒントなしの超高難易度な「エクストラステージ」も用意して、通称「謎クラ」(謎クラスターの略)と呼ばれるヘビーユーザーも満足できるようにしています。

── 具体的にはどのような謎を?

角谷: 例えば、キットに入っている

── 今回、AR(拡張現実)の技術も使われていますが、これもサプライズの一つでした。

角谷: 駅のポスターにカメラをかざすと、

川村: あのAR体験は、専用アプリをインストールする必要がなく、Webブラウザでシームレスに見られるのが素晴らしいね。

角谷: そうなんです。今回は小学館ミュージック&デジタルエンタテイメント様にご協力いただき、「アプリなしで楽しめるAR体験」を実現していただきました。最先端の技術を使用しながらも、あえて「ARを使った謎解きです」と大々的に宣伝しなかったのも、先入観なく体験して、純粋に驚いてほしかったからです。謎解きの途中でサラッと登場することで、より「異変」としてのインパクトが強まるだろうと。

(後編へ続く)

映画8番出口公式サイト:

https://exit8-movie.toho.co.jp/

小説「8番出口」公式サイト:

https://www.suirinsha.co.jp/books/detail21.html

映画「8番出口」東京メトロ脱出ゲーム 公式サイト: